|

| 紙は自然の素材からできており、「森林」「紙」「エネルギー」を上手に循環させ |

| 資源を有効に活用している素材です。 |

| s |

| 紙の原料が木材であることは一般的に知られています。 |

| s |

| 木材は再生産可能な優れた資源です。 |

| s |

| 「持続的な森林経営」の理念のもと、貴重な森林資源を |

| 後世まで守り、活用し育てていくこと。 |

| s |

| 植林活動に代表されるように、「伐ったら植える」「適切に更新しながら面積を増やす」 |

| ことで森林を育て環境を守り、二酸化炭素の削減など持続可能な |

| 循環型社会の維持に貢献しています。 |

| s |

| 紙が再生に適した素材であることを活用し、一度使った紙(古紙)を |

| 回収し再生しまた紙にしています。 |

| s |

| 古紙を活かすことは、ゴミを減らすなど、資源の有効活用につながります。 |

| 紙は製造工程において、木材からパルプを生成する際に発生する廃液 |

| (黒液)・木くず・ペーパースラッジ(微細な繊維物を含む有機性汚泥)などの |

| バイオマスエネルギー(生物体より生成した有機性資源)や、廃タイヤ |

| RPF(廃棄物燃料の一種)などの可燃性廃棄物を、積極的に利用し製紙過程において |

| 発せられるエネルギーや廃棄物の循環に関しても一翼を担っています。 |

| s |

| CO2排出による地球温暖化の原因となる重油や石炭など |

| 化石エネルギーの使用を削減しています。 |

| s |

| また、ボイラーによって得られる蒸気を発電や生産工程でも使うといった |

| コージェネレーションシステムを早くから導入し、エネルギーを無駄なく利用しています。 |

|

再生紙

|

| 古紙をリサイクルして作った紙 |

| s |

| 日本では和紙を使った再生紙作りがおよそ1000年以上も前から行われています。 |

| s |

| 江戸時代にも浅草紙(江戸時代のトイレットペーパー)などとよばれる |

| 古紙が生活の中で利用されていました。 |

| s |

| 再生紙の利用は、ゴミの減量や森林保護の観点からも非常に重要です。 |

| s |

| 現在の日本の古紙回収率は77.9%%、 |

| 古紙利用率は63.0%となっています(2011年)。 |

| s |

| 日本は、国土面積が狭いという特徴に加え古紙回収システムが |

| 整備されている事から利用率・回収率は世界でもトップクラスにあり、 |

| まさにリサイクル先進国と言えます。 |

| s |

| これら古紙の主な使用用途は、段ボール、板紙、 |

| 新聞、ティッシュペーパー、コミック誌などなどになります。 |

| s |

| 最近は一部の印刷用紙でも古紙が配合されるようになっています。 |

| s |

| 再生紙には紙配合率が1%以上含まれているもので、 |

| 古紙配合率が1~100%の商品があります。 |

| s |

| これは、用紙の使用用途に応じて配合率を変えているためです。 |

|

| s |

Rマーク

|

| 再生紙の利用促進・普及啓発をしていくために作られたマーク。 |

| 「Rと古紙パルプの配合率を示す数値」「古紙パルプ配合率70%再生紙を使用」 |

| の併記が必要 |

| 古紙配合率を示すマークです。Rマークの右側の数値が古紙配合率の |

| パーセンテージを表しています。 |

|

非木材紙

|

| 木材以外の植物で作られた紙 |

| s |

| 非木材紙とは、木材以外の植物や農産副産物を原料として作られた紙のことです。 |

| 木材と比較すると生長が早いため、二酸化炭素の吸収固定に優れている点や |

| 従来、廃棄物であったものを再利用することで木材資源の代替えとなることから |

| 環境の保全に役立っています。 |

| s |

| つまり、非木材資源は貴重な森林資源を守りながら |

| 紙の生産と消費の環境を助ける経済的な資源です。 |

| s |

| 亜麻の一種であるケナフやサトウキビの残渣(ザンサ)であるバカスなど、それぞれの |

| 原料が持つ独特な肌合いもまた、非木材紙の特徴と言えます。 |

| s |

| 一般的な非木材の種類 |

| s |

| ◆ケナフ |

| 東南アジアや中国・アフリカ・米国南部などで栽培されている生長の早い植物。 |

| 栽培のサイクルが早く、生長過程において炭酸ガスを多量に吸収するので、 |

| 地球温暖化に役立っています。 |

| 非木材の中では木材パルプの品質に近いものになります。 |

| s |

| ◆竹 |

| 木材パルプから作る洋紙に竹パルプを使用することで、美しい細やかな |

| 仕上がりの紙ができます。 |

| s |

| ◆コットン |

| ケナフとも近い植物の「錦花」繊維の紡績の際に出る、綿織物の屑 |

| 「コットンラグ」と共に、それぞれのパルプ化した製紙に用いられ |

| これらも資源の有効活用に役立っています。 |

| s |

| ◆バガス |

| バガスパルプは、サトウキビから砂糖を絞った後の |

| 残りカスから作られます。 |

| 製糖工場からの副産物を利用するため、集荷・運搬のコストが |

| 少なく済むという利点があります。 |

| s |

| ◆亜麻 |

| 中央アジア南部・アラビア原産の植物。 |

| 中央部が空洞で繊維が多い茎の皮が利用されます。 |

| s |

| ◆椿 |

| 和紙の原料として栽培されています。 |

| 重視の繊維を漉(す)いて作られる楮紙(こうぞがみ)には |

| 伝統的な杉原紙や美濃化になどがあります。 |

| s |

| ◆葦 |

| 水辺に自生する植物。 |

| 簾(すだれ)を作るのに用いられる茎の繊維を製紙に利用します。 |

| s |

|

| 非木材グリーンマーク |

| 非木材グリーン協会が設定しているマークです。 |

| 安全供給・品質面で十分に満足できること、裁断された |

| 非木材パルプを使用した紙や製品、加工品につけられるマークです。 |

| s |

| 地球環境保全に役立てるために、木材の補完資源としての非木材を |

| 利用した製品開発、利用普及と啓蒙活動を図ることを目的としています。 |

|

| s |

シリアルペーパー

|

| シルバーペーパーとは、食品加工時などに排出される未利用の表皮や繊維を |

| 再活用し、それをパルプ原料に混ぜて紙へと抄きあげたものです。 |

| 産業廃棄物の有効利用という意味ではもちろんのこと |

| それを排出元の企業が自社の制作物として再利用することにより |

| 環境問題に対する自らの姿勢も同時にアピールできるという |

| コンセプトのエコロジーペーパーです。 |

| これまでの例としましては、ジーンズの繊維・コーヒー豆・お茶などの例があります。 |

|

| s |

森林認証紙

|

| s |

| 森林認証紙とは、適切に管理されていると認証された森林資源を活用した紙のことです。 |

| s |

| 森林認証制度とは、永続的に森林環境をまもるために |

| 「生態系に配慮した適切な管理をしている森か」 |

| 「適切に管理された森林から生産された木材を原材料として使用しているか」 |

| などを、各国・各地域の事情を尊重しながら、より普遍的な価値観に基ついて |

| 「持続可能な森林経営」が正しく行われていることを世界的な |

| 厳しい基準で審査していく制度です. |

| s |

| 厳しい審査に通過した森林や木材・木材製品には森林認証のマークをつけることができ |

| 環境に配慮した製品であるとの証明となります。 |

| 森林認証紙は、企業のCSR活動や各企業の環境報告書やIR報告書で使用されています。 |

| 森林認証制度にはFSC®とPEFCがあります。 |

| s |

|

|

| 認証制度(FSC®制度) |

| FSC®認証はFM認証とCOC認証の2つの認証からなります。 |

| s |

| 森林管理(FM)認証 |

| 環境的に適切で、社会的利益にかない、経済的にも継続可能であることを認証します。 |

| s |

加工流通過程の管理(COC:Chain of Custody〈管理の鎖〉

|

| s |

| 製品の製造・加工・流通の全ての過程において、認証材が適切に |

| 使用し管理がされていることを認証します。 |

| s |

|

流通、印刷等の加工等における管理される仕組み

|

| s |

| 最終製品に記載されたCOC認証番号によって、その製品に使われている |

| 木材の育った森林まで遡ること(トレーサビリティー)ができます。 |

|

| s |

| FSC |

| 1993年に設立された非営利の国際団体で、環境NGOや先住民団体 |

| 林産会社や小売店などの団体メンバーから構成される評議会です。 |

|

| s |

| PEFC |

| 1999年に、各国の森林認証制度を相互に承認することを目的に設立されたプログラム。 |

| 各国の政府が参加して策定した持続可能な森林管理のための政府間プロセスを |

| 各国共通の基準としています。 |

|

| PEFCマーク |

| PEFCにより独自で取り決めて運用されている各国の森林認証制度を、 |

| 共通の基準やルールに基ついて相互認証するための国際NGOであり |

| 持続可能な森林管理を促進することを目的とする世界的な |

| 森林認証組織です。 |

| s |

| ロゴマークは認証された森林より算出された木材・チップから |

| 作られた用紙であることを示すマークです。 |

| s |

| また、上記マークの使用はPEFC認証を取得の上、PEFCプロモーションズに |

| 直接申請が必要です。 |

|

| s |

間伐材紙

|

| 間伐材紙とは、植林された森林の健全な育成のために伐採された「間伐材」を |

| 原料として活用した紙の総称です。 |

| s |

| 木々で混み合った森林には日光が十分に届かず、木々の成長を抑制するだけでなく |

| 地面に下草が生えにくいため雨水と共に土壌が流され、土砂災害の危険も伴います。 |

| s |

| 適切に間伐を行い管理された森林は、太い幹としっかりした枝によって |

| 二酸化炭素を多量に吸収し、地球温暖化防止にも役立ちます。 |

| s |

| 森林の健全な育成を支援する間伐材紙は、新しい環境循環型社会に |

| 寄与するエコロジーペーパーです。 |

|

| 間伐材マーク |

| 森林を守るために必要な間伐や間伐材利用の重要性をPRすることを |

| 目的に間伐材を使用した製品につけられるマーク。 |

| 全国森林組合連合会の認定医が必要。 |

|

| s |

その他の環境への取り組み

|

| ●植林木 |

| 植林木とは、製紙メーカー各社が国内外で所有する紙の原料のために |

| 植林した森林から取れた木材です。 |

| s |

| 計画的な植林と伐採が基本となるので持続可能な森林管理が可能となります。 |

| これにより、森林の成長段階におけるCO2の吸収を促進することができ |

| 二酸化炭素削減に貢献することができます。 |

| s |

| ●グリーン購入法 |

| 平成13年4月に施工された法律で、国などの機関にグリーン購入を義務つけると共に |

| 地方公共団体や事業者・国民にもグリーン購入に努めることを求めています。 |

| s |

| グリーン購入とは製品やサービスを購入する際に、環境を考慮して必要性を良く考え |

| 環境への負担ができるだけ少ない物を選んで購入することです。 |

|

| グリーン購入は、消費生活など購入者自身の活動を環境に優しいものにするだけでなく |

| 供給側の企業に環境負担の少ない製品開発を促すことで経済活動全体を |

| 変えていく可能性を持っています。 |

| s |

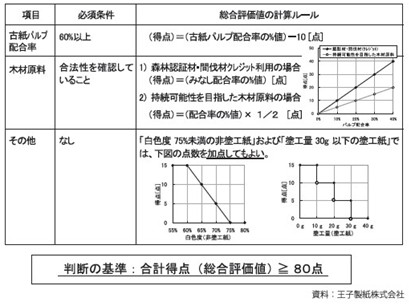

| 印刷用紙(カラーを除く)におけるグリーン購入法は以下のようになっています。 |

| ①古紙パルプ配合率が70%以上であること。 |

| ②バージンパルプが使用される場合にあっては、その材料の原木は伐採にあたって |

| 原木の生産された国、又は地域における森林に関する法令に照らして、手続きが適切に |

| なされたものであること。 |

| 但し間伐材により製造されたバージンパルプ及び合板・製材工場から発生する |

| 端材・林地残材・小径木等の再生資源より製造されたバージンパルプには適用しない。 |

| ③塗工されていないものについては、白色度70%程度以上であること。 |

| ④塗工されているものについては、塗工量が両面で30g/㎜以下であること。 |

| ⑤再生利用しにくい加工が施されていないこと。 |

|

| ●無塩素漂白パルプ |

| 木材パルプにする際の漂白方法として、環境への影響を配慮し塩素を使わない |

| 「無塩素漂白」という方法があります。 |

| その工程を経て作られた紙を無塩素漂白パルプ紙といいます。 |

| s |

| 無塩素漂白パルプ紙には以下の2種類があります。 |

| ECF(Elemental ch lorineFree) |

| 塩素そのものは使いませんが、二酸化塩素など塩素元素の入った漂白剤を使用。 |

| TCF(TotalChlorineFree) |

| パルプ漂白に塩素や塩素元素の入った漂白剤を一切使用しない。 |