1.紙の発明

|

| 生活の至る所にある紙ですが、その歴史は古く、中国の「後漢書」に105年に蔡倫 |

| という人物が、樹皮・麻繊維・魚網などを用いて紙を作り、後漢の和帝に |

| 献じたという記載があり、これがルーツとされています。 |

| ● |

| この紙の作り方が現在定義されている紙に適合するものの中で |

| 最古の記録であるとして蔡倫が発明者とされています。 |

| ● |

| しかし、その後次々と前漢時代のものと推定される紙も発見されており |

| 紙は既に紀元前2世紀の前漢時代に作られていたと推定されています。 |

| ● |

| しかし、当時紙は包装材料であったようでこれを改良して記録用の紙を |

| 完成させ普及させたのが蔡倫であったという説が有力とされています。 |

| ● |

|

| 蔡倫 |

| ● |

| ちなみに、紀元前3000年頃にエジプトには“パピルス”という紙のような物が |

| 有りましたが紙とは(植物繊維であるパルプやその他の繊維を中で叩き、 |

| ばらばらにほぐして、水で漉き上げて薄く平らに伸ばしたもの) |

| と定義されていて、紙とは繊維を強く絡み合わせて作られているものです。 |

| ● |

| しかし、パピルスはパピルス草の茎を細かく裂いて縦横に並べ、シート状にした |

| ものであり、パピルスは「漉く」という工程がないため紙とはいえません。 |

| ● |

| ですが英語の「paper」を始めとして、ヨーロッパ諸国の「紙」の語源になっています |

| 英語-paper:ドイツ語-papier:フランス語-papier:スペイン語-papel |

| ● |

|

2.和紙について

|

| 日本の製紙技術は610年に朝鮮半島高句麗の僧、曇徴(どんちょう) |

| により伝えられたとされていますが実際にはもっと早くから伝えられていた |

| のではないかとの説もあります。 |

| ● |

| 日本の紙の原料は麻ではなく楮(こうぞ)であったため、日本独自の「和紙」を |

| 生み出すことができたのです。 |

| ● |

| 日本最古の紙は702年に製造されたもので |

| 現在は奈良県の正倉院に保管されています。 |

| ● |

| 紙が伝わった当初は写経材料として使われていたため |

| 日本の紙はより完成度が高まっていったと考えられています。 |

| ● |

| 本の「紙」が「カミ」と発音され始めたのは奈良時代で、その語源は紙以前の |

| 書写材料であった木簡の簡日(かん、かぬ)が変化したものといわれています。 |

| ● |

| 他にも原料としていた楮の樹皮の「皮」から音韻が変化したものとの説など |

| いくつかありますが本当のところはよくわかっていません。 |

| ● |

|

| ● |

3.洋紙のスタイルの確立

|

| 今から約1900年前に紙が発明されて以来、紙の製法は世界各国に広がりましたが |

| 木材からパルプを作る現代の製法が確立されたのは19世紀後半になってからです。 |

| ● |

| 17世紀初め、ヨーロッパでは紙の原料であるぼろ布が急騰し |

| 深刻な社会問題となりました。 |

| ● |

| ぼろ布に代わる原料の摸索の中で、1719年にフランスのレオミュールは |

| スズメバチの巣をヒントに木材で紙を作れるのではないかと提案しました。 |

| ● |

| 試行錯誤の末、1765年にドイツ人のシェッフェルが実際にハチの巣から |

| 紙を作り、1840年にドイツのケラーによって木材繊維を機械的に |

| 製造する方法が発明され、その14年後には木材パルプの |

| 大量供給ができるようになりました。 |

| ● |

| これによって、木材パルプを使用した製紙の時代が始まったといえるでしょう。 |

| ● |

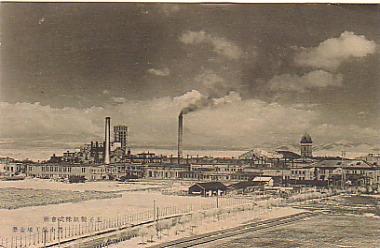

| 日本に洋紙が伝わってきたのは明治時代、アメリカから入ってきました。 |

| 日本で最初に機械による洋紙生産を始めたのは、有恒社という会社で |

| 1874年の事でした。しかしながら、最初は大部分を輸入に頼っていましたが |

| 1889年に国産パルプの製造が開始されると大型の製紙工場が次々と |

| 建設され本格的に生産されるようになりました。 |

|